“華夏衣冠系列展——時裳·武則天”

時間:2023-01-09 訪問量:991

展覽概述

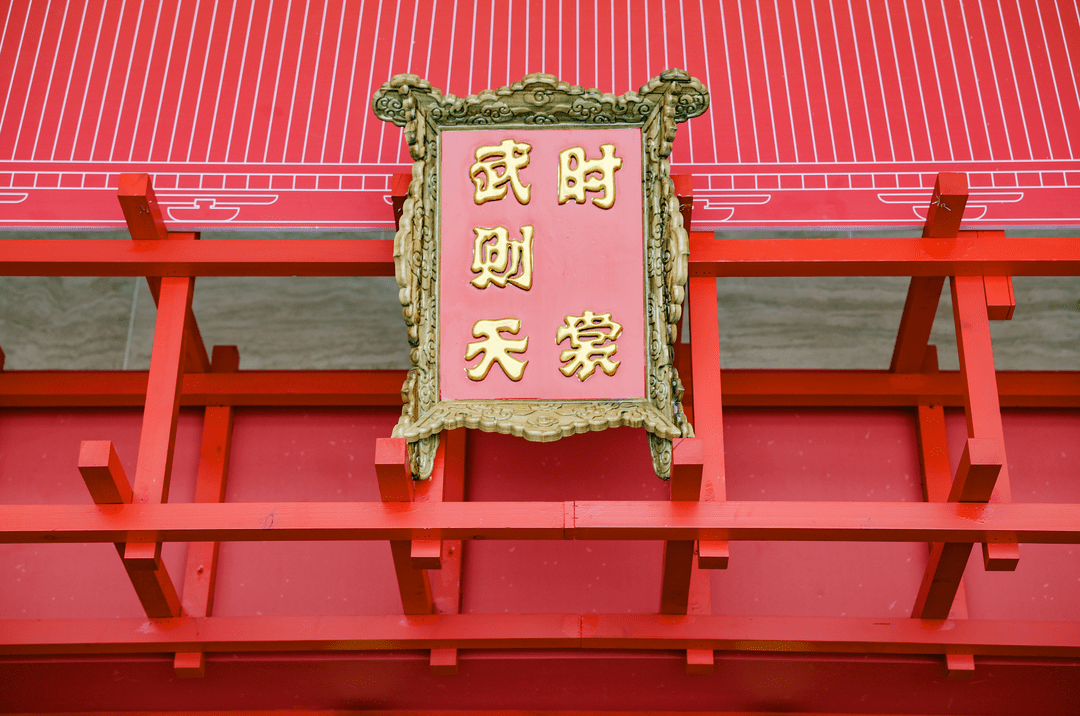

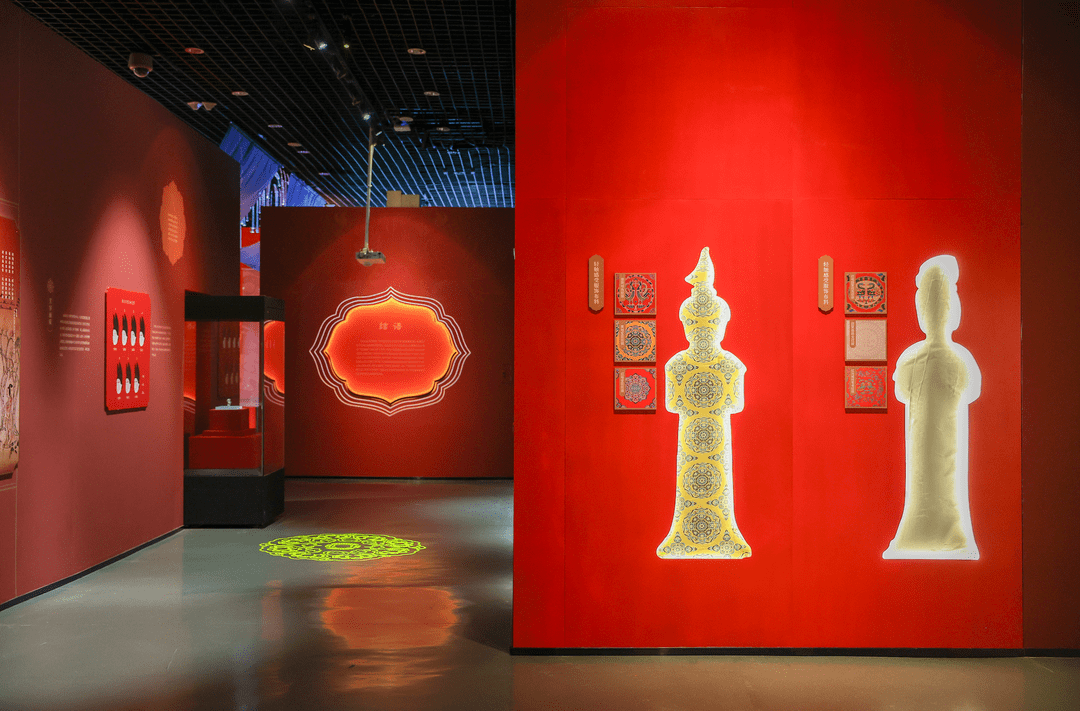

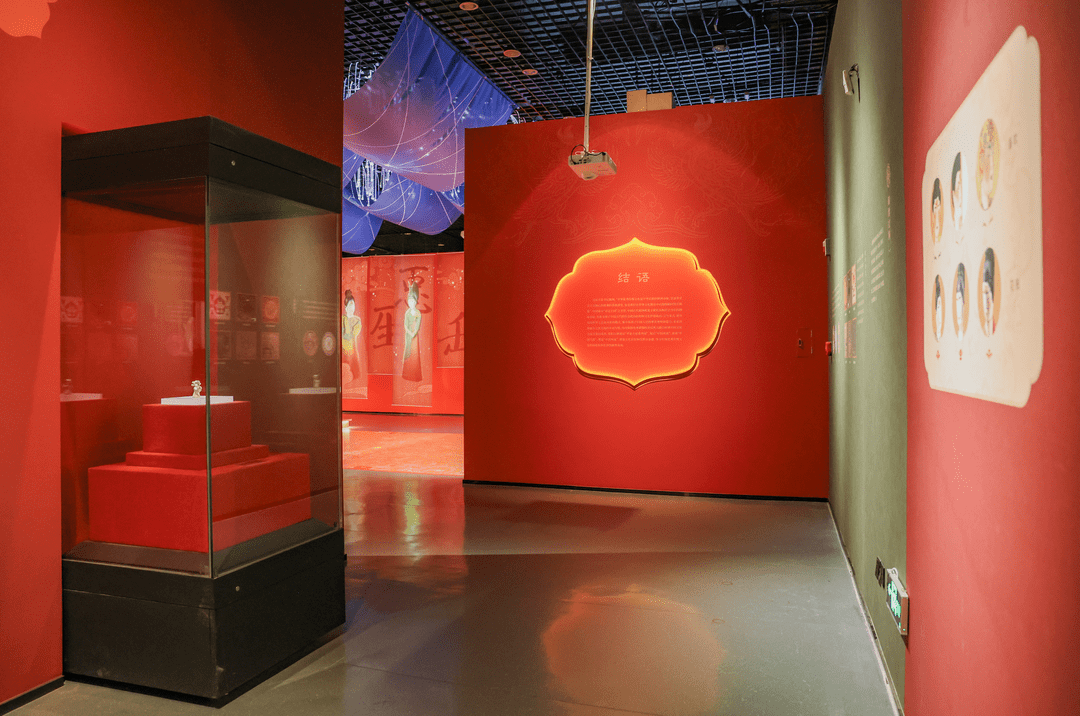

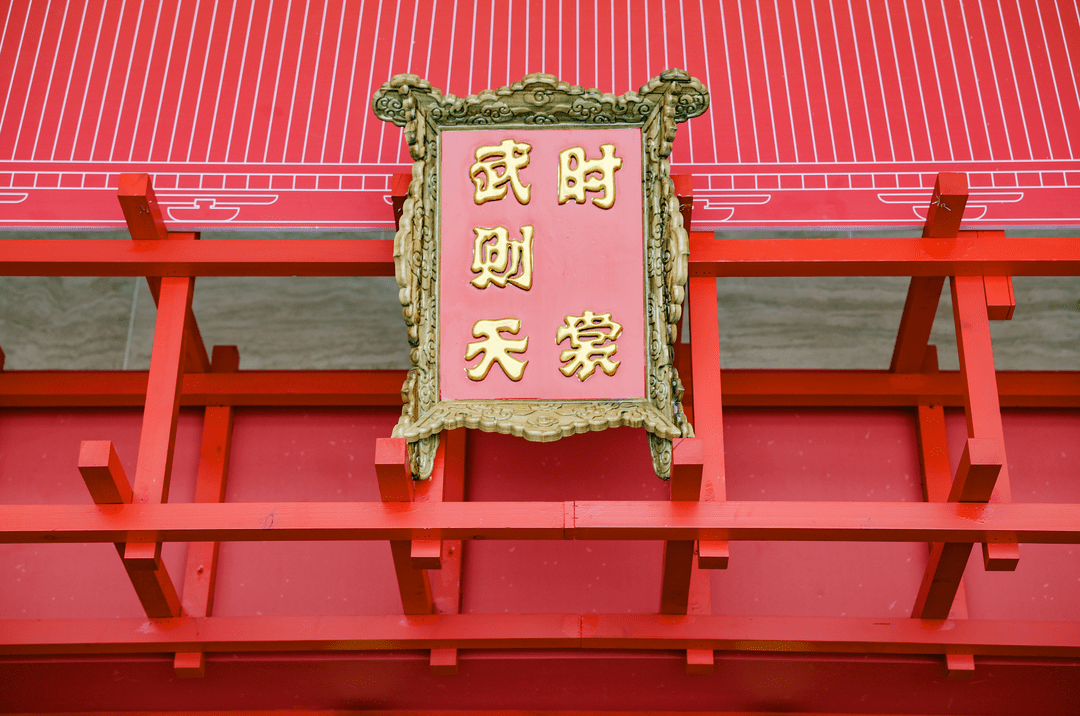

“時裳·武則天”匾額

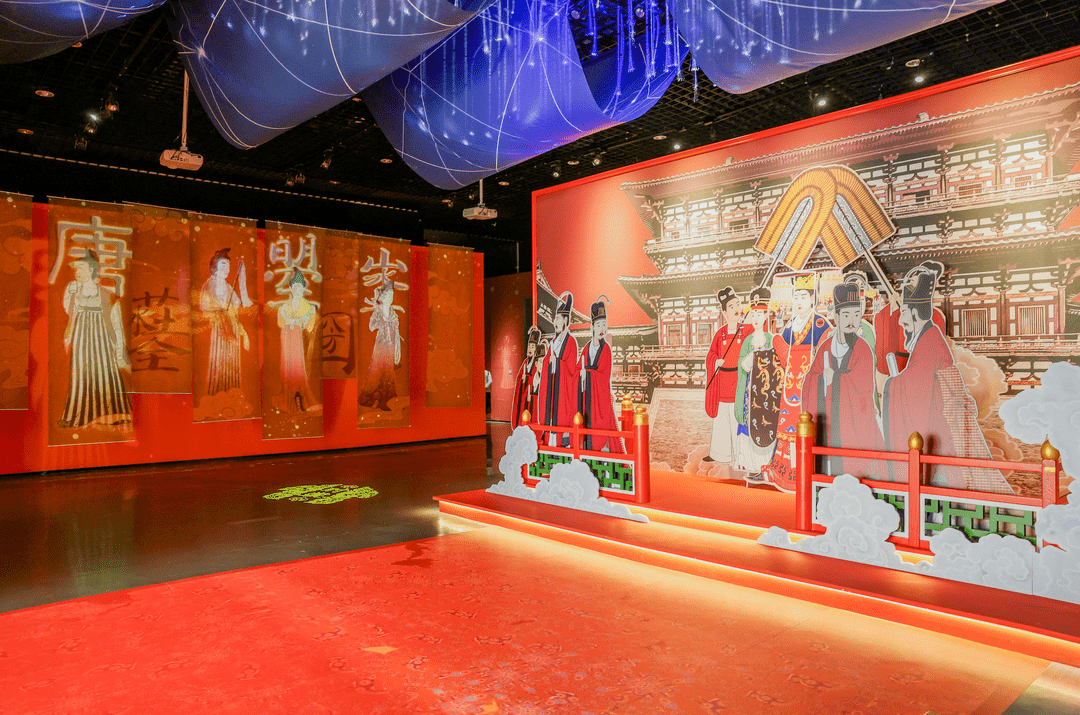

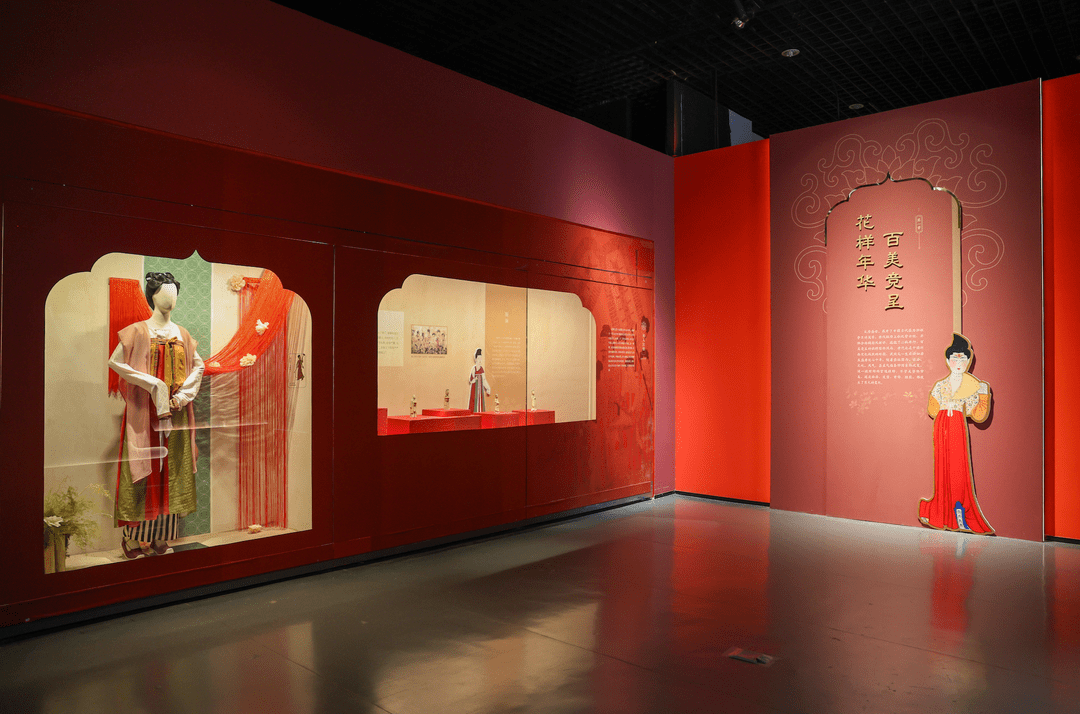

《時裳·武則天》特展以武則天一生為軸線,梳理了武則天時代的衣著服飾發展變化脈絡,依托洛陽博物館、洛陽市考古研究院、偃師商城博物館館藏的60余件(套)文物精確復原14套代表性服飾,充分展現大唐時期錦緞綺羅之華美,衣冠典制之隆重,時尚風格之多變,織造技藝之發達。

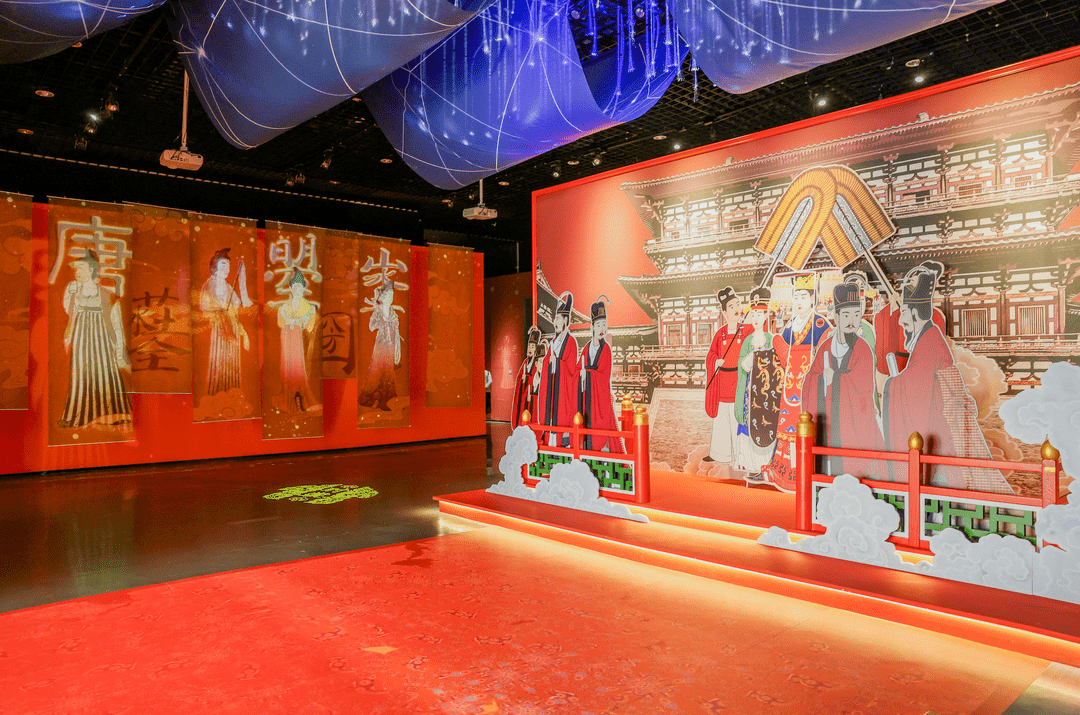

以“時裳·武則天”為核心,聚焦于唐代服飾的演變與武則天對服飾文化的推動,旨在通過服飾這一文化載體,勾勒出唐朝社會的繁榮景象與女性地位的顯著提升。

展區規劃:此篇章以時間軸為線索,劃分為“初入宮掖”“再度入宮”“二圣臨朝”“女性天下”四個小節,通過服飾的演變展示武則天從少女到登上帝位期間的唐代服飾變遷。

第一篇章

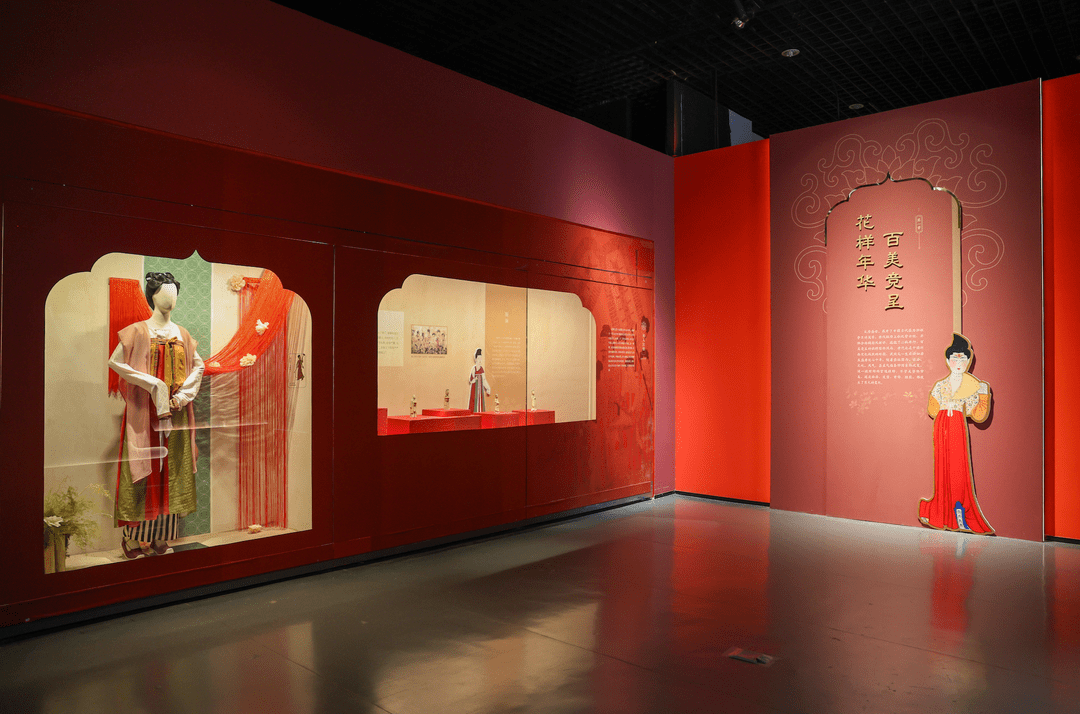

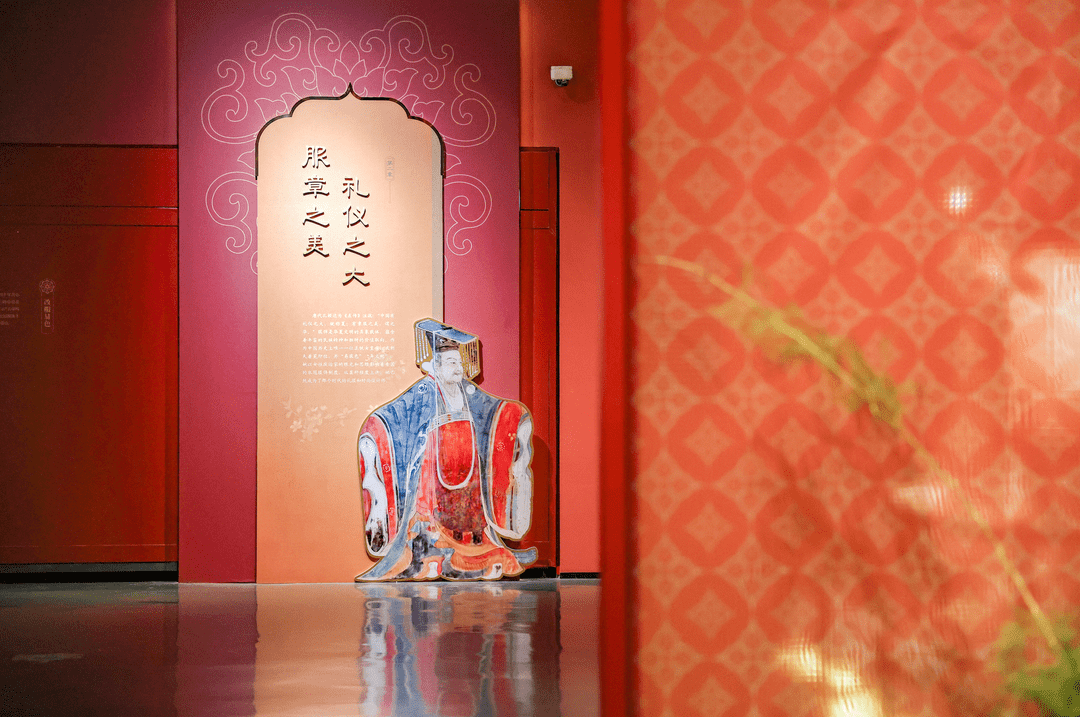

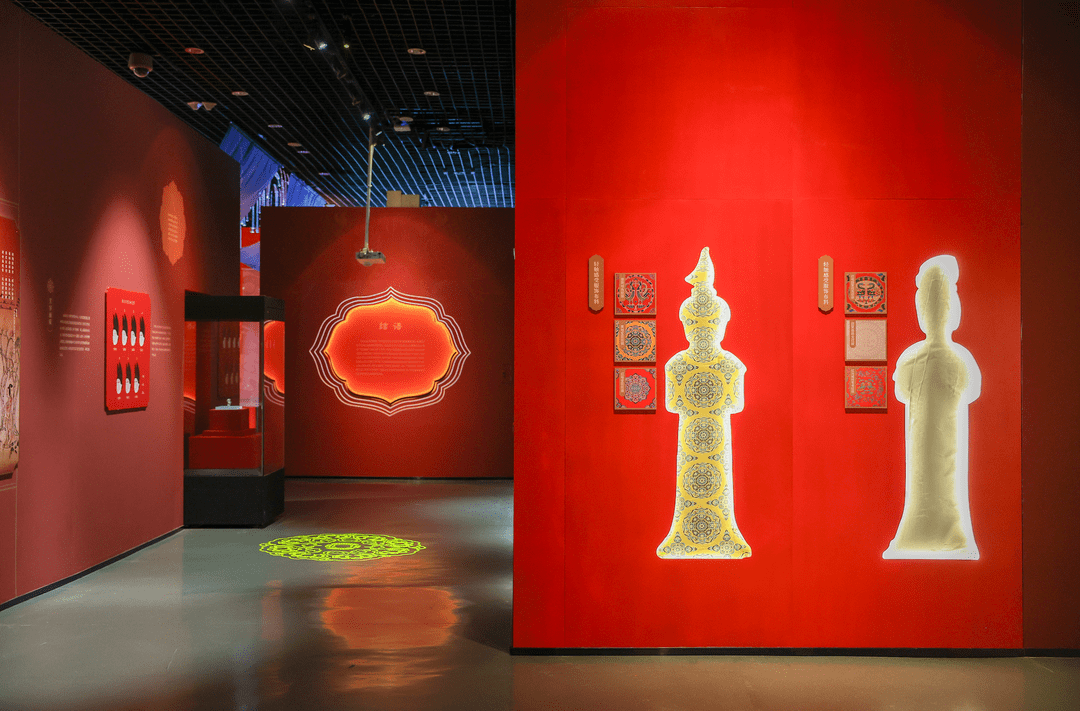

復原服飾

復原服飾:基于洛陽地區恭陵哀皇后墓、崔大義及妻李夫人合葬墓等出土文物,運用現代技術復原唐代服飾,展現唐代女性的柔美與開放。男性服飾新潮:展示同時期男性服飾的變革,反映唐代社會的開放風氣。展區規劃:圍繞“改服易色”“異乎文袍”兩個小節,展現武則天稱帝后對服飾制度的改革及其對社會的影響。

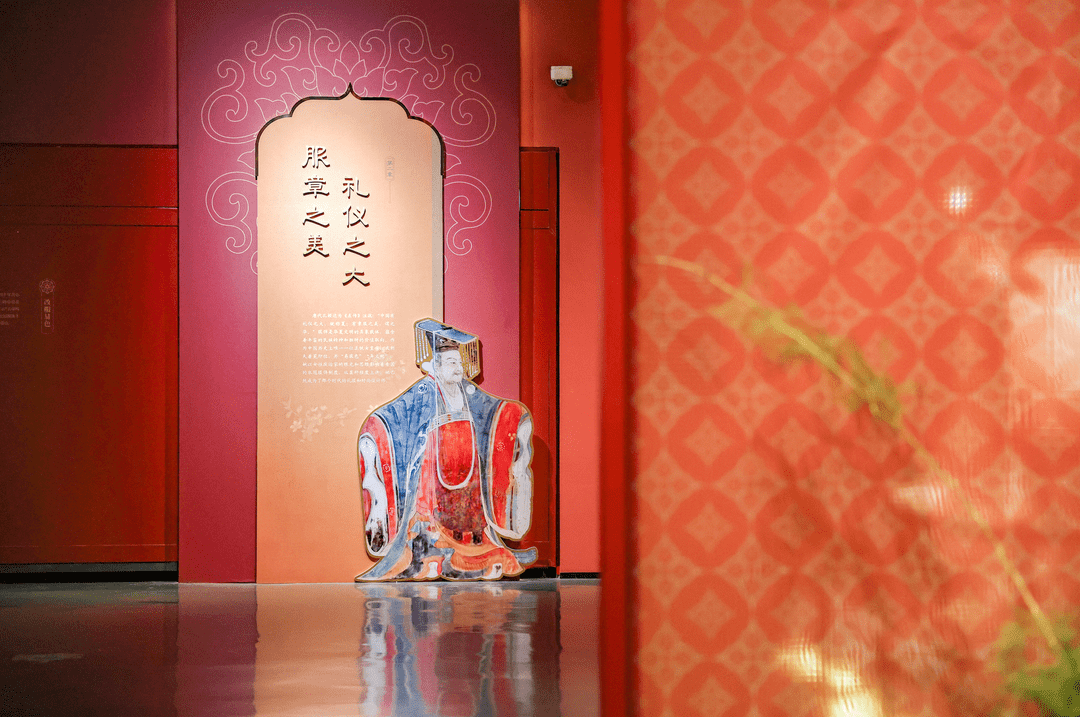

服飾改制:通過實物與圖文說明,介紹武則天時期服飾顏色、款式、圖案的變化,如“大紅大紫”“運籌帷幄”等成語的歷史淵源。

女性地位提升:特別展出女著男裝、女著胡服等服飾,強調武則天時代女性地位的顯著提升。

第三篇章

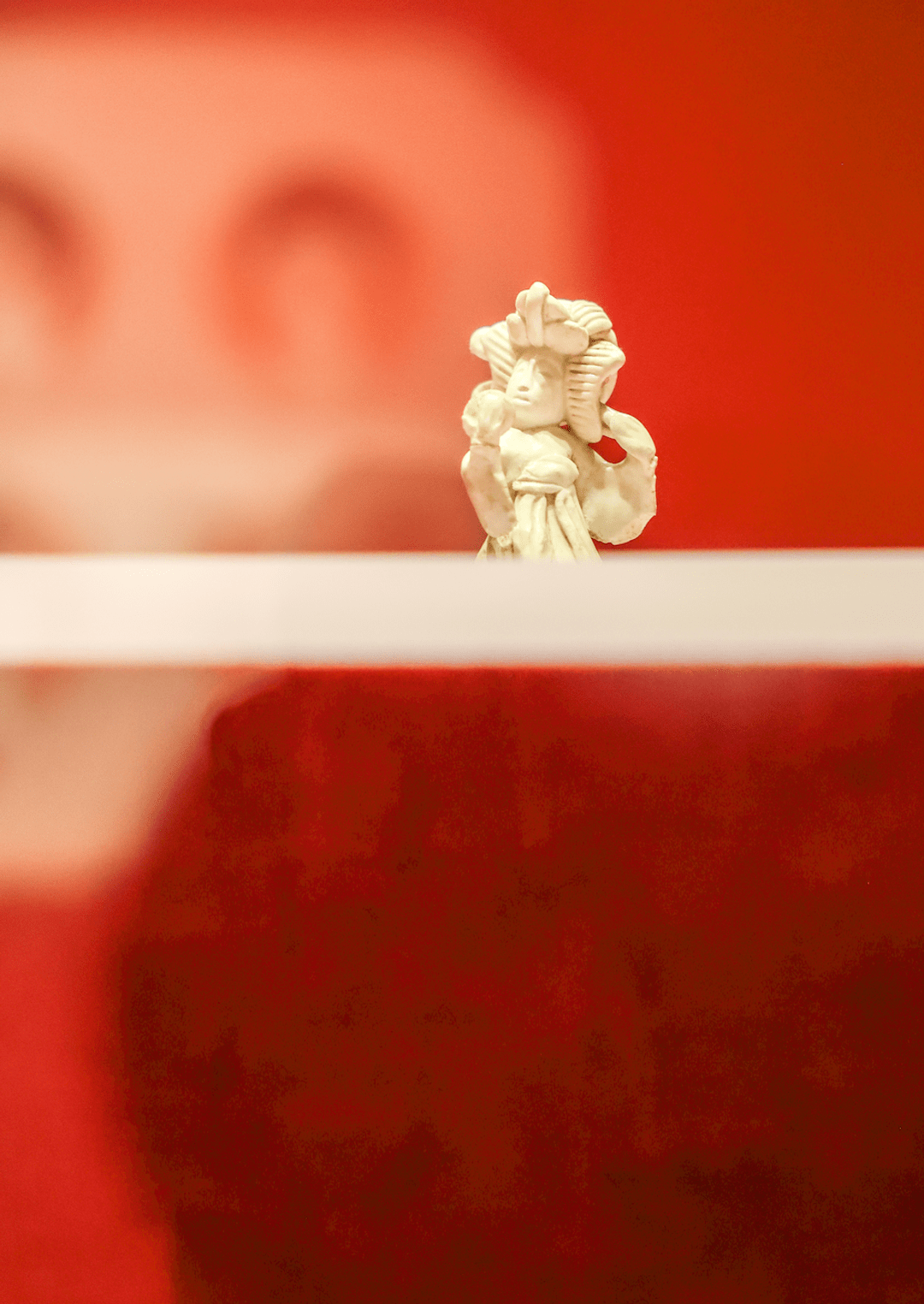

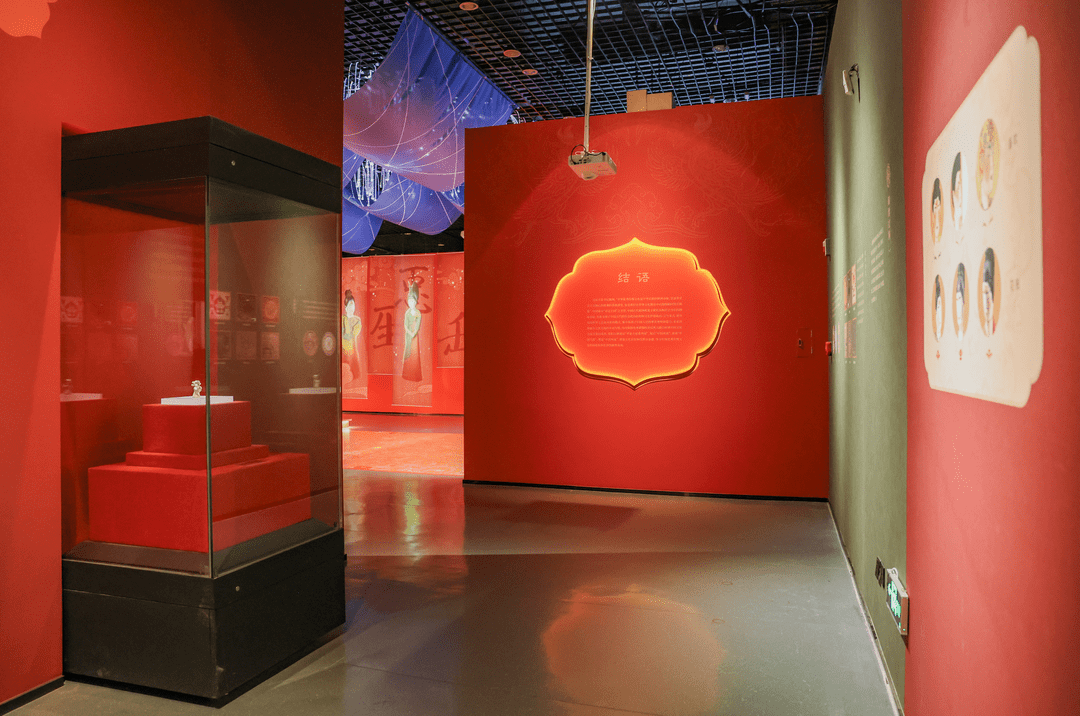

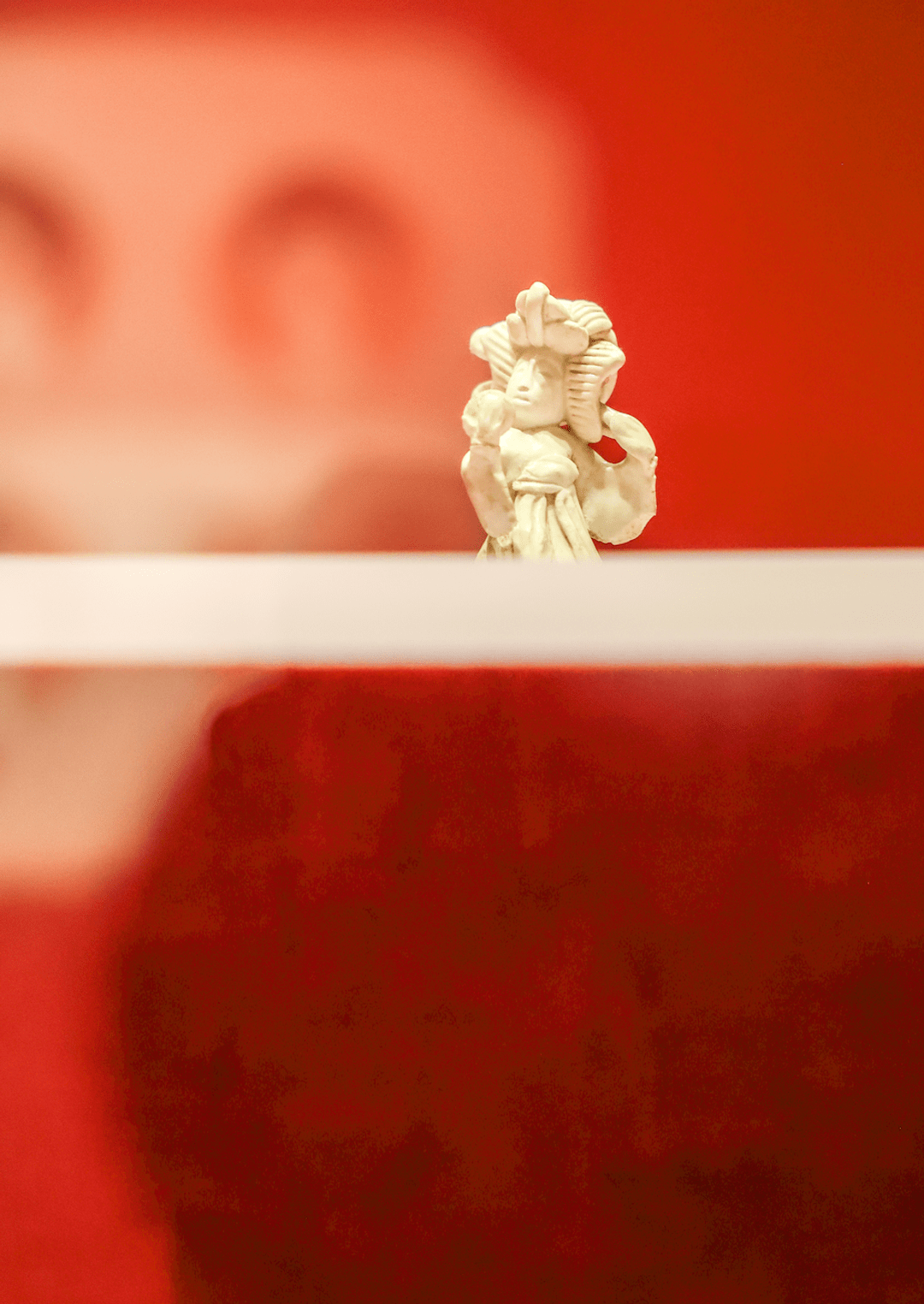

展區規劃:此篇章分為“云鬢花黃”“芳容麗質”“與子同袍”三個小節,聚焦于唐代妝容、發型、發飾及配飾的多樣性。

發型發飾:結合唐代出土的文物,展示唐代女性繁復多變的發型,以及與之相配的各式發飾,如步搖、金釵等。

配飾展示:精選唐代銅鏡、粉盒等配飾,展示唐代人對美的追求與審美情趣。

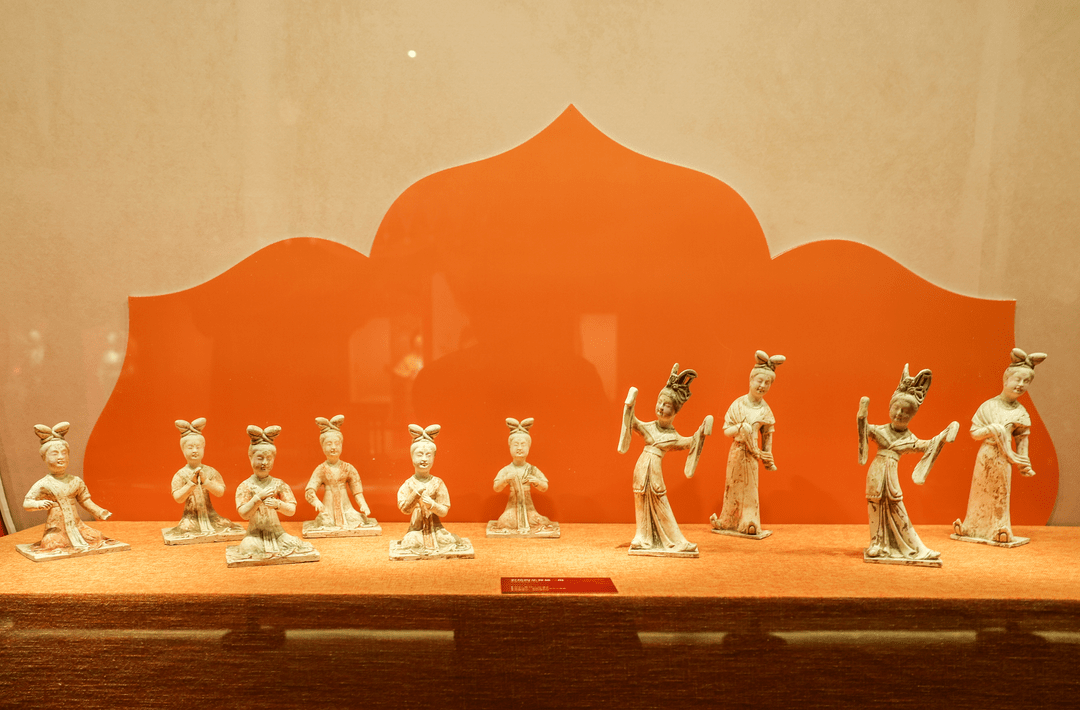

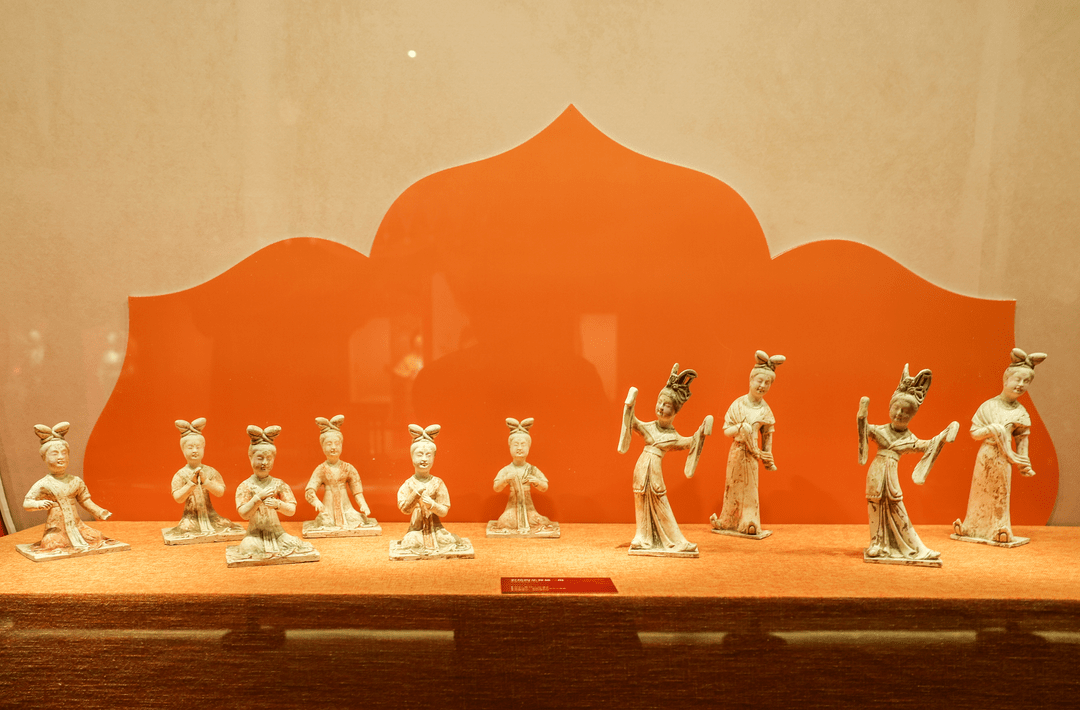

1991年9月,一組極為漂亮的文物在孟津送莊西山頭村岑氏墓出土,這組文物為唐代的彩繪樂舞陶組俑。其陶俑造型優美、五官細節立體,可謂栩栩如生,雖經千年時光,俑身彩繪猶有存留。6件女樂俑,均呈跽坐狀。俑頭梳雙髻,粉面朱唇,眉心間飾紫色花鈿,身著半臂衫,長裙鋪地,表情專注,作吹奏或彈奏樂器狀。在樂俑的伴奏下,4件女舞俑翩翩起舞。樂舞俑表情溫婉,面部豐滿圓潤,形體優美異常,突出表現了人體形態美。從出土的墓志上看,墓主人是唐代武周時期三品官劉廣宗的夫人。岑氏出身名門,但20歲喪夫,一生郁郁寡歡。岑氏死后,其子劉敦行于唐大足元年(公元701年)將其遷葬于有“人間蘇杭、地下北邙”之稱的洛陽邙嶺上。一件文物的背后,是一個王朝的縮影。而這組彩繪樂舞陶組俑便是劉敦行為母表孝心的隨葬品,也許他沒想到,千年之后,這一隨葬品會成為后世觸摸大唐歷史、研讀歷史文化的“國寶”。

出土于洛陽市龍門東山安菩夫婦墓。馬上女子穿窄袖緊身翻領胡袍,流行于唐代貞觀、開元時代,當時貴族女性出門騎馬盛行。“虢國夫人承主恩,平明騎馬入宮門”,即使身份尊貴如虢國夫人,也不介意騎馬拋頭露面。當時的女性可以經常外出玩耍,無論是踏青、狩獵,還是觀舞、看球,都不受限制,三彩騎馬女俑的形象正是唐代女性自由生活的真實寫照。

這件銅鏡為六瓣菱花形,內緣為珍珠紋底,上有浮雕,為兩只奔跑狀的瑞獸和兩只雀鳥,相間分布,在圖案的空白處還填充以花葉枝蔓,圖案整體顯得繁復華麗。外緣為寬平素銀。此鏡體量小巧,卻工藝精湛,彰顯了大唐時期經濟文化繁榮下手工業的發展和進步。這一類型的銅鏡采用的是銀背鎏金的工藝,一般鏡背中部下凹,用一整塊銀片捶脫出浮雕紋飾,嵌入鏡緣內,銀片下的裝飾隨鏡鑄出,通過銀片顯現出來,銀片上還要進行鏨刻,表現出細節,主要紋樣上再進行鎏金。如此制成的銅鏡,金光熠熠,花紋精細。

灰白胎。腿殘,已修復。騎俑為女性,頭梳雙丫髻,面部豐滿圓潤,躬身向左,右臂上提貼臉頰,左手屈肘后拉,呈奮力挽馬之狀。身穿翻領緊袖黃長襖,腳蹬淺綠長筒靴。馬站立長方形托板之上,馬首曲向左側,翹尾。騎俑頸部以上無釉,馬鞍呈醬色,馬身黃白相間,蹄灰白色。有流釉。

頭梳高髻,身著綠色圓領袒胸緊身窄袖衣,綠色帔巾搭于肩后。馬通身白色,在胸、臀等部位飾綠色斑點,昂首站立于長方形托板上。唐代是中國古代陶俑雕塑藝術史上的第三個高峰,陶俑藝術在此時大放異彩,無論從數量還是質量、創作題材和創作手法都比秦漢時期有了很大的進步,特別是三彩俑的出現更加豐富了陶俑的表現力。

俑頭梳高大的單刀半翻髻,上身穿袒胸長袖襦衫,下身穿曳地長褶裙。左右臂相交于腹部,兩手藏于襦衫長袖中,腿和腳均藏于長裙中。“單刀半翻髻”屬于反綰式梳編法,即在梳頭時由下至上,至頭頂時向外翻轉,由隋代翻荷髻演變而來。這種發髻最初流行于唐代宮廷中,后傳于貴族和民間婦女。大量的唐代陶俑、陵墓壁畫出土,讓我們得以在千年后窺見唐代女性毫無拘束的妝造想象力、自我表現力,一睹千年前的潮流時尚。

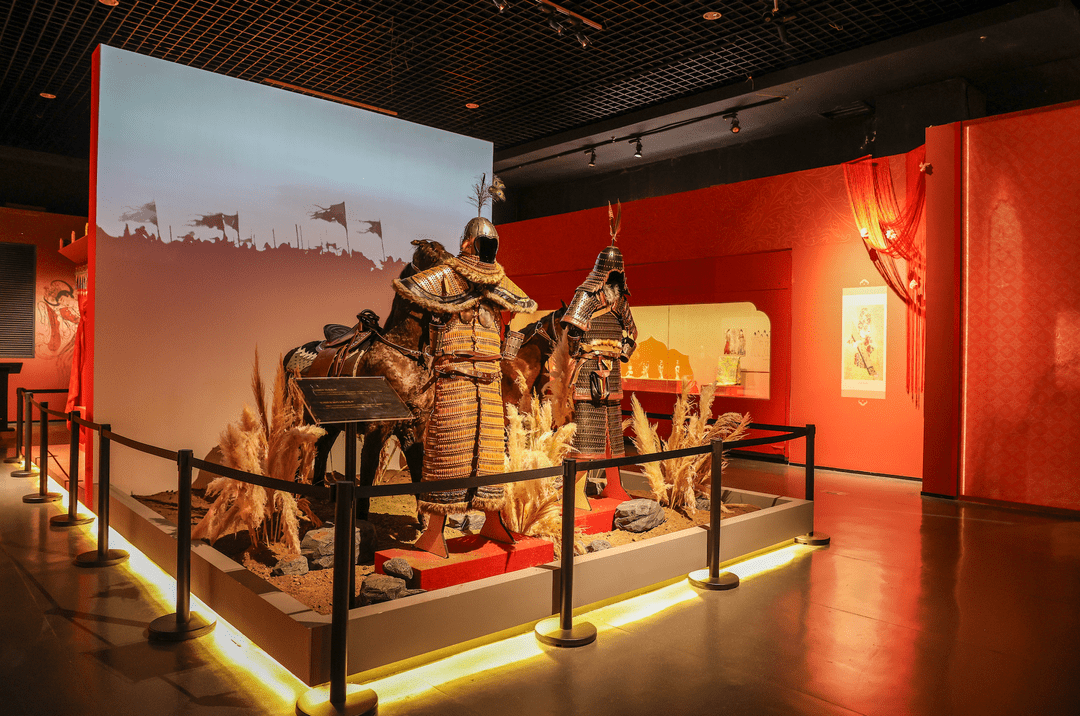

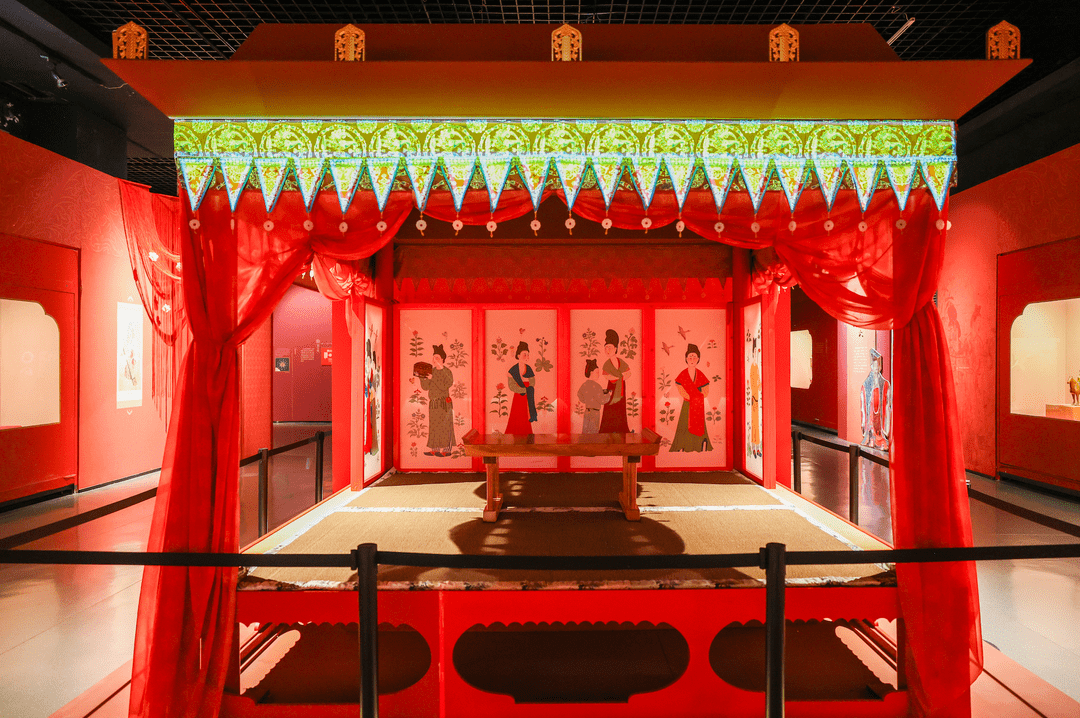

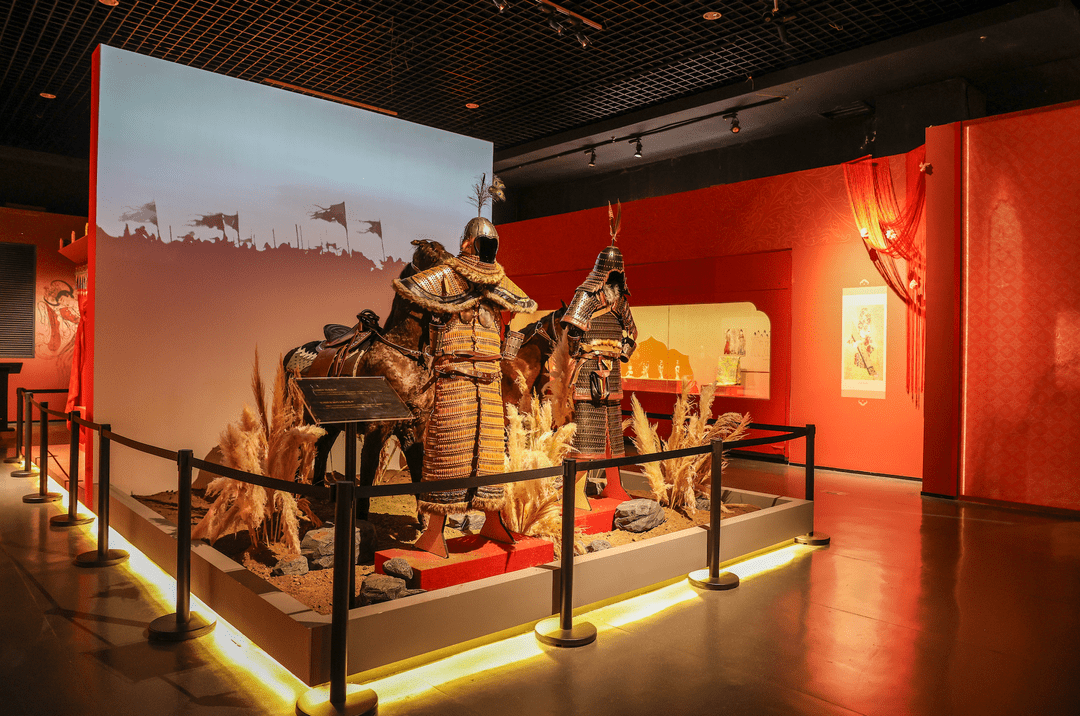

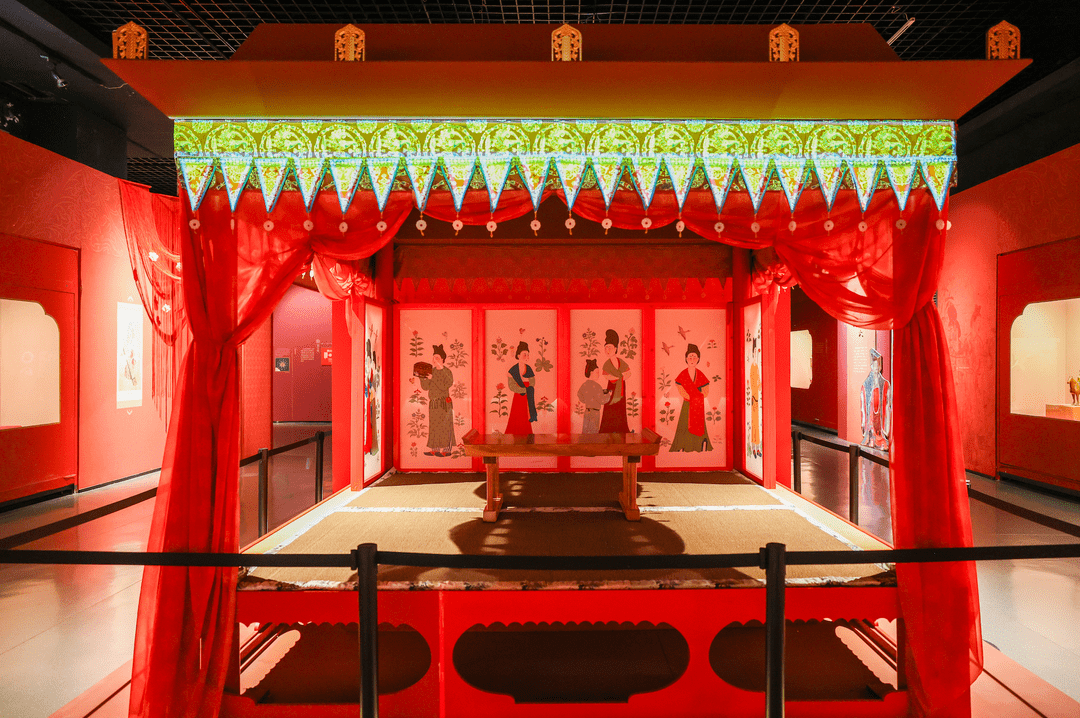

頭戴小平冠,粗眉大眼,五官端正,肅立謙恭。身著紅色闊袖交領長袍,內露圓口內衫,下著裙,足蹬云頭靴;濃眉細眼,臉色紅潤,雙手交拱于胸前。文化沉浸:通過場景復原和甲胄復原,輔以燈光音效等手段,營造唐代戰爭的氛圍,使觀眾仿佛穿越時空,身臨其境。同時,復原唐代幄帳,展示唐朝的張設和家具,回望那時人們的室居生活。

唐代甲胄復原

學術支撐:展覽內容基于大量歷史文獻與考古研究成果,確保信息的準確性與權威性。公眾參與:舉辦漢服展演、學術講座等活動,邀請專家學者與觀眾面對面交流,深化展覽的教育意義與文化傳播功能。

“華夏衣冠系列展——時裳·武則天”,此番盛舉,非但鑄就了一場令人目不暇接的視覺綺夢,更引領著每一位觀者踏上了一場穿越時空的文化探索之旅。它不僅僅是一場展覽,而是唐代服飾藝術輝煌篇章的生動再現,讓人仿佛置身于那個繁華盛世,親身感受武則天時代獨有的服飾風華與社會風貌。在這里,每一件展品都承載著歷史的厚重與文化的精髓,它們不僅僅是衣物的堆砌,而是那個時代審美觀念、社會等級、文化交流乃至政治變遷的微妙映射。通過這場展覽,我們得以窺見唐代服飾的華麗繁復,領略武則天作為一代女皇的獨特魅力,以及她所引領的服飾風尚如何深刻地影響了后世,成為中華服飾文化寶庫中一顆璀璨的明珠。2023年8月,央視新聞等國家級、地市媒體先后對《時裳·武則天》特展進行直播,總觀看量高達182萬次。2023年11月17日,央視新聞頻道《焦點訪談》[文化“活”了旅游“火”了]節目,聚焦河南文旅,洛陽博物館作為古都洛陽的文化寶庫,《時裳·武則天》主題展覽《焦點訪談》中介紹時間長達3分。2024年1月26日,由河南省文物局指導,河南省博物館學會、河南日報社、河南博物院聯合主辦的2023年度河南省博物館“十佳案例”推介發布會在河南博物院華夏古樂廳舉行,2023年度河南省博物館“十佳案例”揭曉。洛陽博物館《漢服雅集及“華夏衣冠系列展之時裳·武則天”特展》等入選“十佳案例”。5月18日,2024年“國際博物館日”河南主會場活動在內鄉縣衙博物館啟動。會上,洛陽博物館“華夏衣冠系列展‘時裳 武則天’”榮獲“2023年度河南省優秀陳列展覽”。

洛陽錦龍堂文化傳播有限公司成立于2014年

是一家專注于文化產業事業的綜合性文化傳播公司

公司背靠十三朝古都悠悠歷史

以“用藝術點亮城市,讓文化熠熠生輝”為動力

立足洛陽,放眼世界

不斷探尋文化深處獨特的魅力與底蘊

自成立以來

公司主(承)辦一系列高品質文化藝術交流活動

博物館展陳設計、會議會展策劃

同時專注于文創產品研發制作等業務

與全國各大博物館、紀念館等單位深度合作

服務包括機關及企事業單位

以及教育、金融、餐飲等行業

并與多家知名企業達成長期戰略合作伙伴關系

深受行業認可與客戶信賴

T.18568375539

2357188137@qq.com

http://www.bbg778.com

-

在線咨詢

售前咨詢專員

售前咨詢專員

售后服務專員

售后服務專員

- 在線咨詢

-

免費通話

24小時免費咨詢

請輸入您的聯系電話,座機請加區號

- 免費通話

-

微信掃一掃

- 微信聯系

- 返回頂部

售前咨詢專員

售前咨詢專員